入手 Kindle 有一个多星期了,下面写点儿经验,希望对别人有用。

关于购买:

买 Kindle 3 (wifi) 的想法上个月就有了,犹豫了很多种购买方式,后来决定在淘宝上下手。9 月 21 号在五人行数码下了个单,但据说要很长很长时间才能拿到货(排队有 400+),就和店家协商退钱了事。就这样一直等到十一国庆假期,也没有找到合适的商家。国庆期间在豆瓣上看到一家说有现货的,国庆95折,1299 块,就买了一个。

第二天店家打电话说她的 Kindle 无法注册,问我还要不?我没有犹豫很久,就说还是要吧。第三天货到了,又联系店家,店家说愿意退款 100 作为无法注册的补偿。这样一想,还不错哦,就付款了。相当于 1199 买了个无法注册的 Kindle 3 wifi 版。

结果第四天就发现论坛上关于这批无法注册 Kindle 的话题已经热起来了,各种争论不休。大部分商家的做法是低价销售无法注册版的 Kindle 3,普遍降一百到两百不等。最便宜的是我在 Twitter 上看到的一个店家,卖到 1050,和我的入手价差 150 呢。唉,怎么说呢,心中还是有点儿小郁闷,要是再多观望那么两三天,就好了——不过这也是无法预料的事,不提了。

关于皮套:

我买的不是 Kindle 3 专用的皮套,是一般 7 寸电子书的皮套,图便宜。用起来感觉还行吧,反正主要是起一个保护屏幕的作用。

关于阅读:

各种评测啥的在hi-pda、多看等论坛上能找到很多,我就不赘述了。从个人的体验来讲,感觉还是挺值的,看书很舒服。而且我女朋友特别喜欢,已经抱着 Kindle 看完了阿西莫夫的《基地》系列。我主要是坐地铁时候用,也看了两本书:《民主的细节》和《1Q84》。

关于多看:

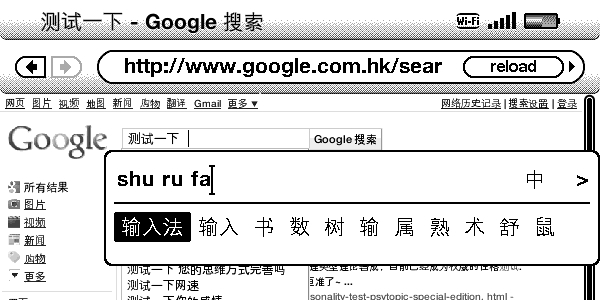

我尝试了一下多看系统,后来恢复出厂设置给删了,就没有再装。从个人来讲,我对多看系统主要有两点意见:1、对 mobi 格式支持的不好(封面、分节等显示不太好);2、没有 web 浏览器。虽然多看对中文 txt 支持较好,但是我用 mobipocket reader 转一下 txt 到 prc 格式也不复杂(想让 mobipocket reader 支持中文 txt 分段一般需要加空行,一句命令 sed 's/$/\n/g' file 就可以解决)。剩下对我来说,貌似没有什么用多看的理由——哦,中文输入法可能算是一个,以后再说吧。

关于 hack:

使用原生系统的话,还需要做些 hack 工作,主要有两点:1、修改 locale 为 zh-CN(可以加 .utf-8 或者 .gbk,如果想看 txt 的话),方法很多论坛上有流传;2、无法注册版本需要越狱一下,才可以支持显示用户名、创建 collection、修改时间等操作,俗称“假注册”,越狱方法见这里。

关于图书管理:

图书管理的话,我用的是非常原始的方法:同步目录。在电脑上建一个 kindle 目录,使用 synctoy 将这个目录与 kindle 根目录同步。这样我下完图书就扔到电脑上的 kindle 目录里,连 kindle 的时候打开 synctoy 同步一下即可。

此外有一些比较好的图书管理软件,比如 calibre,但我觉得太重量级了。不过 calibre 还是有用处的,比如抓取新闻和 web 服务器功能。比如想看《南方周末》时,用 calibre 抓取下来做成 mobi 电子书,然后在 kindle 上用 wifi 访问 calibre 启动的 web 服务器,将做好的电子书直接下载到 kindle 里,少了 usb 连接的麻烦。

哦,越狱还有一个好处,可以获得 kindle 系统的 root 权限,当然也可以 scp 拷贝文件了,而且还有 vi、gdb、ssh 可用哦!里面看起来就是一整个简化过的 Linux 操作系统。

Linux kindle 2.6.26-rt-lab126 #5 Wed Sep 15 19:25:13 PDT 2010 armv6l unknown

关于图书资源:

我测量了一下,Kindle 3 wifi 的屏幕尺寸大约是 90mmx122mm,如果自己做 6 寸的 pdf 电子书的话,最好将页面大小调整为90mmx110mm,这样下面留12mm来显示阅读进度,pdf就不会变形很多了。 hi-pda 论坛的 e-ink 版面有很多资源(电子书、配置方法等),在入手前和入手后都可以常去逛逛。

关于升级 3.0.2:

我刚才升级了一下,感觉还是有点变化的。比如以前 pdf 翻页时候,连续按下一页或者上一页,响应会比较慢,升级之后速度会快一些。剩下的改进还有待观察。