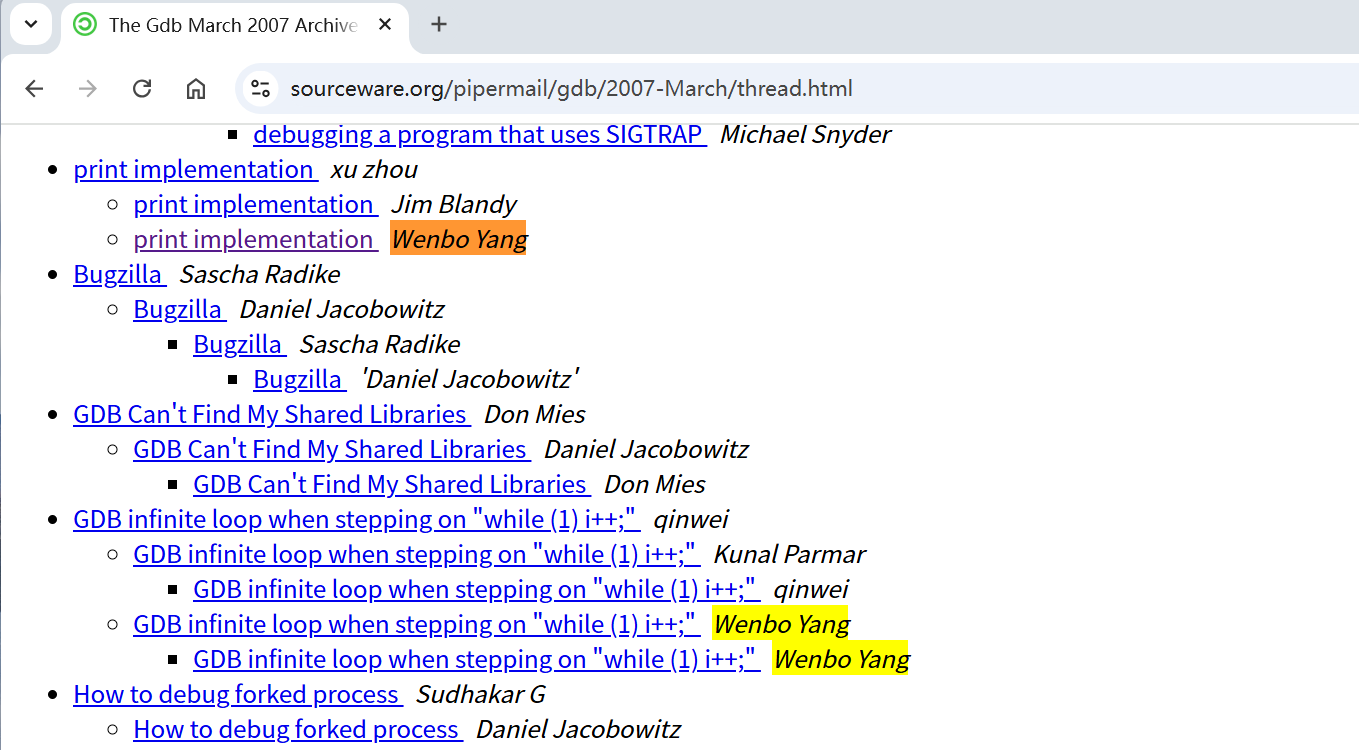

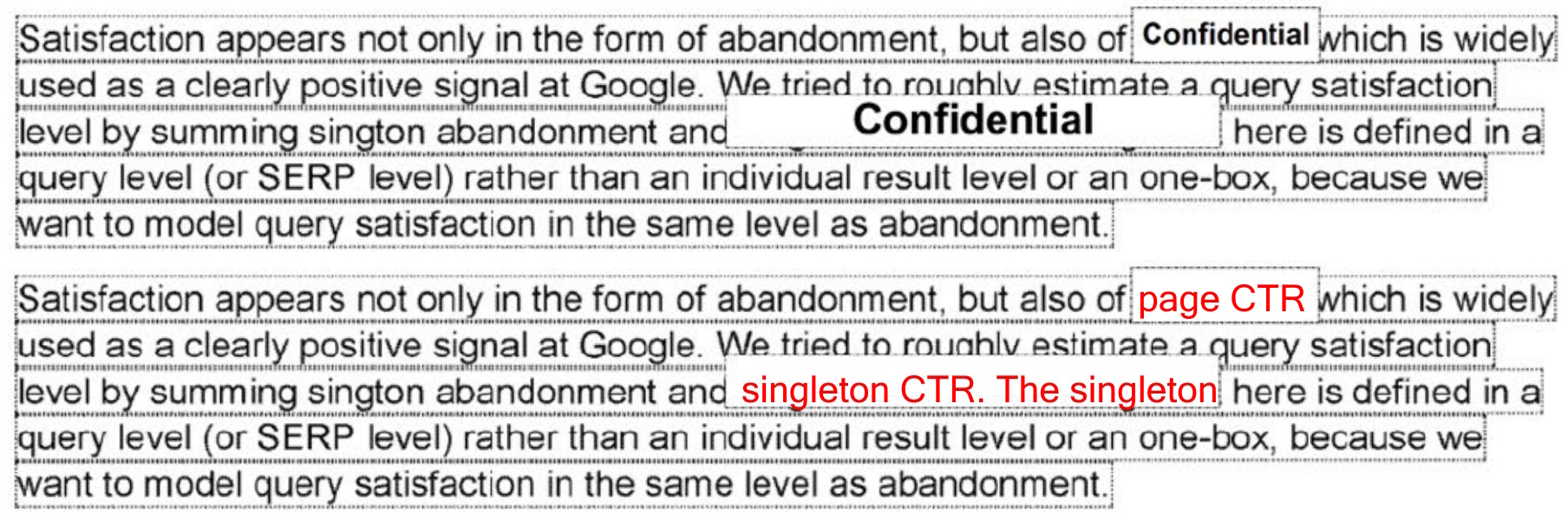

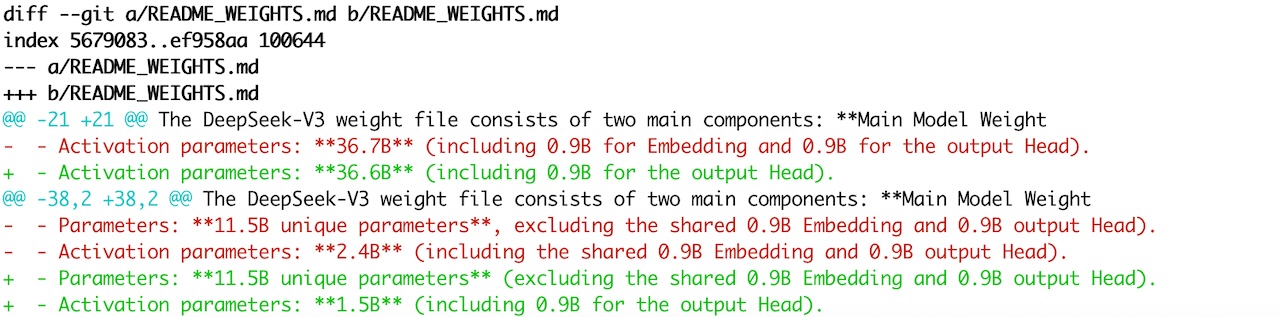

在之前的博客《DeepSeek V3 模型各子模块参数量精算》中,我计算的模型激活参数量跟官方 README_WEIGHT.md 中的说明对不上。之后有读者跟我说,官方更新了激活参数量的数字。我查了一下 commit history,具体修改如下:

可以看到,V3 模型激活参数量从 36.7 改成了 36.6,并且去掉了包含 0.9B Embedding 的说明,那基本上跟我的计算完全对上了。MTP 激活参数量从 2.4B 改成了 1.5B,也去掉了 0.9B 的 Embedding,跟我的计算还是有 0.1B 的差异。

Anyway,这种总量统计只是为了揭示计算的大约规模,有点差异也不影响定性结论。真正有用的是你在拆分 TP、EP 等权重矩阵时,矩阵的形状是多大,要拆多少份,每份大概多大。

为了分析像 DeepSeek V3 这样的超大模型具体参数,我写了一个小脚本,可以将 safetensors 文件里面的权重 Shape 提取出来,并且可以按不同的层级做参数量的聚合计算:

https://github.com/solrex/solrex/blob/master/snippets/show_safetensors.py

#!/usr/bin/env python3

import os

import argparse

import torch

from safetensors import safe_open

def print_tensor_tsv(model_dir, depth):

'''Print tensor info in .safetensors into tsv format'''

TENSOR_CLASS = {

'weight': 'weight',

'e_score_correction_bias': 'weight',

'weight_scale_inv': 'scale'

}

print('SafetensorsFile\tTensorKey\tTensorParams\tTensorType\tTensorShape')

safetensor_files = sorted([f for f in os.listdir(model_dir) if f.endswith('.safetensors')])

summary = {}

for filename in safetensor_files:

file_path = os.path.join(model_dir, filename)

with safe_open(file_path, framework='pt') as f:

for key in f.keys():

tensor = f.get_tensor(key)

print(f'{filename}\t{key}\t{tensor.numel()}\t{tensor.dtype}\t{tensor.shape}')

lst = key.split('.')

# Get suffix: .weight or .weight_scale_inv

tclass = TENSOR_CLASS[lst[-1]]

# Limit prefix to dep

dep = min(len(lst), depth+1) if depth > 0 else len(lst)

# Get summary of prefixes

for prefix in ['.'.join(lst[:i]) for i in range(0, dep)]:

summary[f'{tclass}[{prefix}]'] = summary.get(f'{tclass}[{prefix}]', 0) + tensor.numel()

for key in sorted(summary):

print(f'Summary\t{key}\t{summary[key]}\t\t')

if __name__ == '__main__':

parser = argparse.ArgumentParser(description='Print tensor shape and dtype of .safetensors file')

parser.add_argument('model_dir', nargs='?', default='.', help='Model directory (default: $PWD)')

parser.add_argument('--summary_depth', '-d', type=int, default=3, help='Summary depth of weights')

args = parser.parse_args()

print_tensor_tsv(args.model_dir, args.summary_depth)

在 HuggingFace 模型根目录下执行 ./show_safetensors.py ,即可获得当前模型的所有权重 Shape 和前 3 层的聚合权重规模。可以通过 “-d” 参数调整最大聚合的层级。输出的文件是 tsv 格式的,可以导入表格进行再计算。

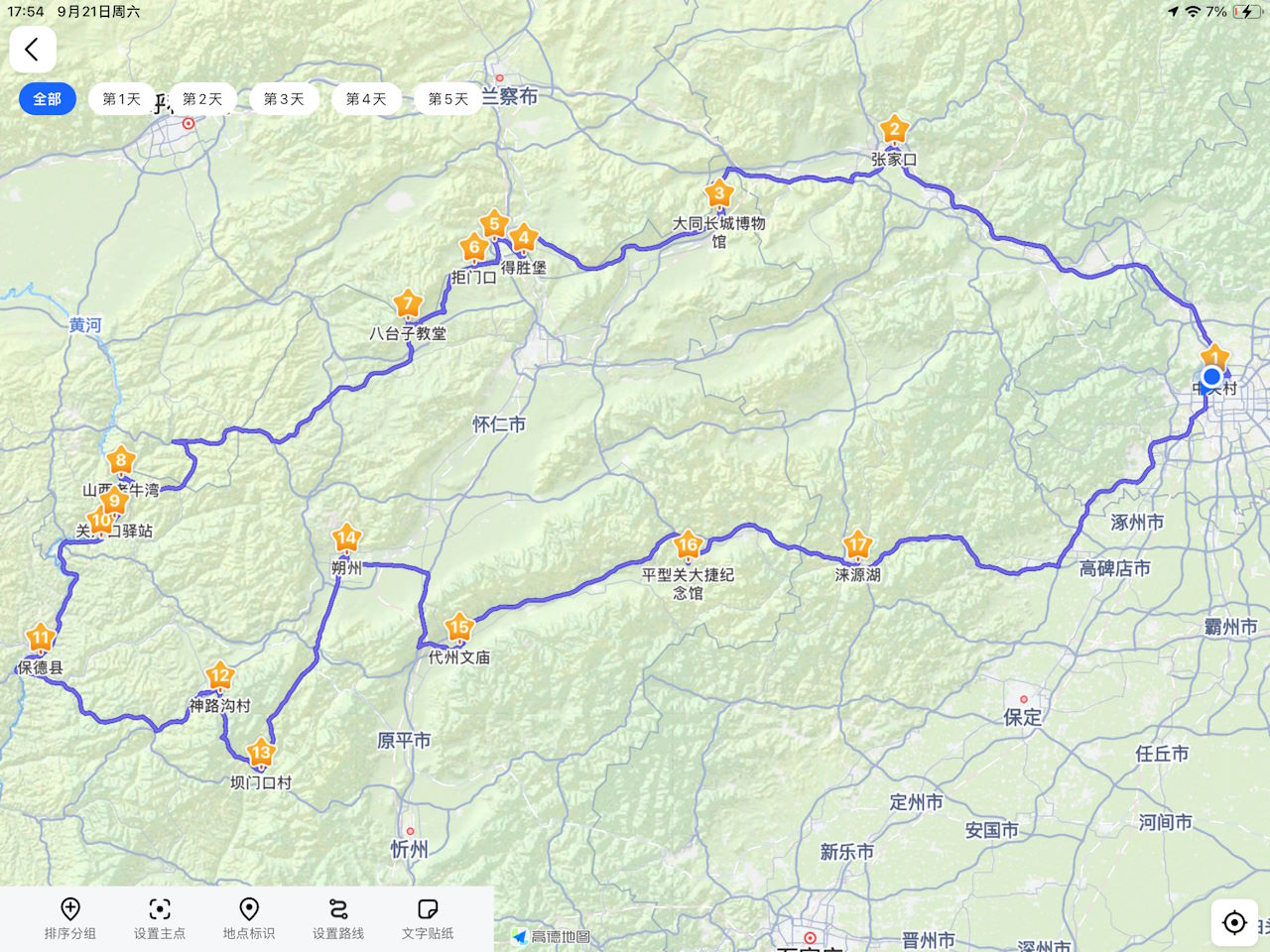

以下是使用 show_safetensors.py 分析 DeepSeek V3 参数量的示例:

$ ./show_safetensors.py -d 2

SafetensorsFile TensorKey TensorParams TensorType TensorShape

model-00001-of-000163.safetensors model.embed_tokens.weight 926679040 torch.bfloat16 torch.Size([129280, 7168])

model-00001-of-000163.safetensors model.layers.0.input_layernorm.weight 7168 torch.bfloat16 torch.Size([7168])

...

model-00163-of-000163.safetensors model.layers.61.shared_head.head.weight 926679040 torch.bfloat16 torch.Size([129280, 7168])

model-00163-of-000163.safetensors model.layers.61.shared_head.norm.weight 7168 torch.bfloat16 torch.Size([7168])

Summary scale[] 41540496

Summary scale[model.layers] 41540496

Summary scale[model] 41540496

Summary weight[] 684489845504

Summary weight[lm_head] 926679040

Summary weight[model.embed_tokens] 926679040

Summary weight[model.layers] 682636480256

Summary weight[model.norm] 7168

Summary weight[model] 683563166464

可以看到第一列为文件名(像 model-00001-of-000163.safetensors)的行是该文件中的具体权重信息,包含 Shape 信息;第一列为 Summary 的行,是根据模型的 tensor key 名字结构, 例如 “model.layers.0.input_layernorm.weight”,按照 “.” 切成前缀,按照前缀聚合模型参数量的结果,不包含 Shape 信息。